Cittadini globali, governi locali: la crisi di rappresentanza nell’era digitale

La rivoluzione digitale non è un fenomeno isolato, ma l’apice di una trasformazione multidimensionale che sta ridefinendo profondamente le società contemporanee.

I dati raccolti attraverso continenti e nazioni evidenziano una frattura sistematica tra aree metropolitane e aree rurali che attraversa ogni aspetto della vita sociale:

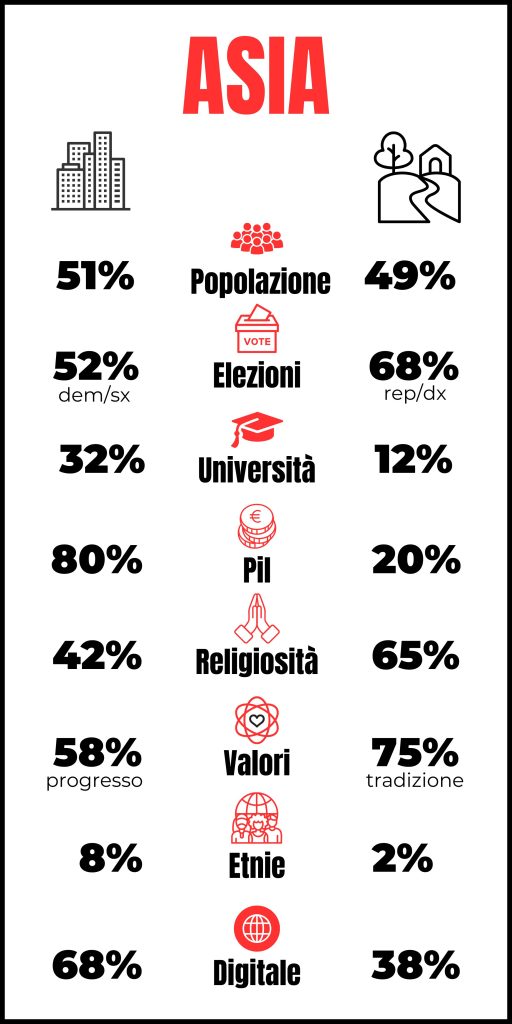

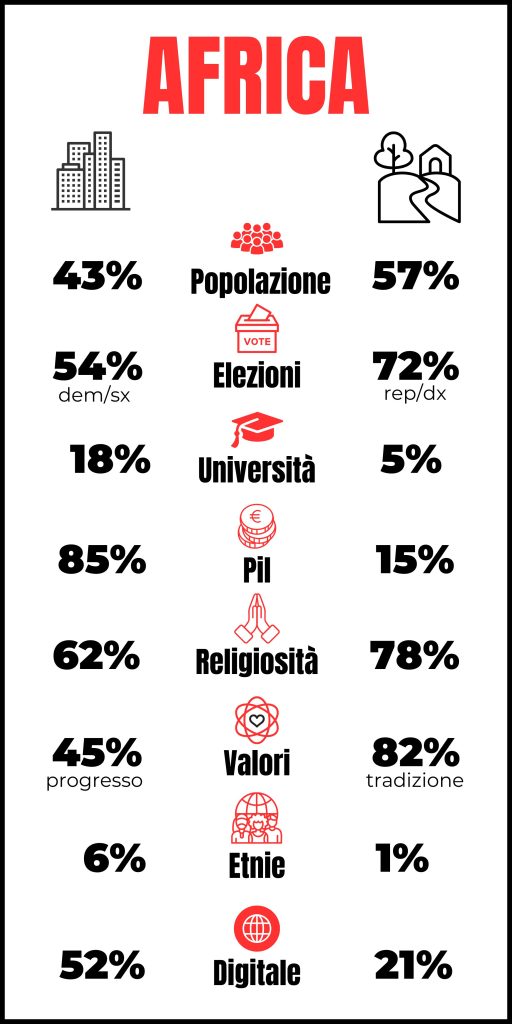

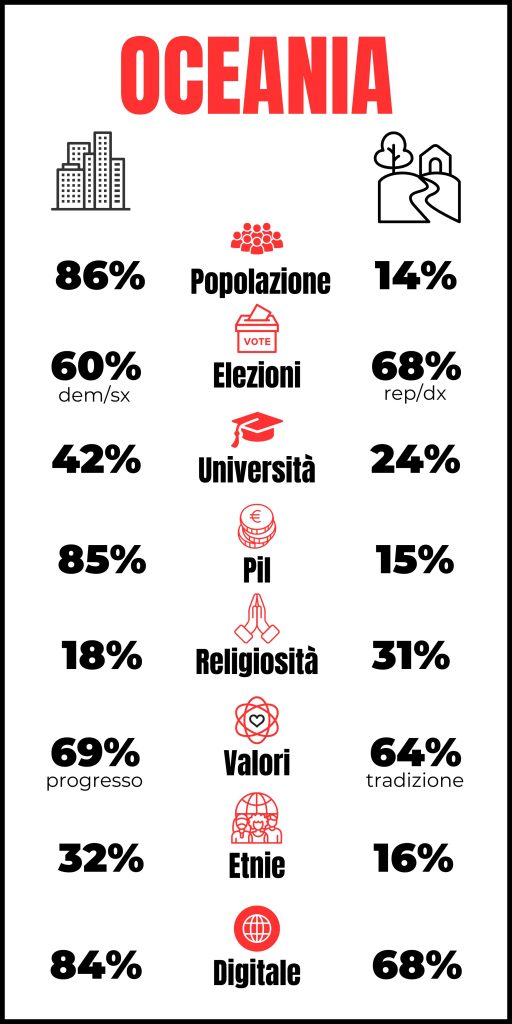

- Orientamento politico: Le aree urbane mostrano sistematicamente maggiore progressismo politico rispetto alle aree rurali più conservatrici

- Istruzione universitaria: Il divario raggiunge i 20 punti percentuali in Asia, con un minimo del 5% di laureati nelle aree rurali africane rispetto al 18% delle aree urbane

- Religiosità: La frequenza religiosa è costantemente più alta nelle aree rurali (fino al 78% in Africa) rispetto alle aree urbane

- Valori culturali: L’identificazione con valori progressisti nelle aree urbane (fino al 69% in Oceania) contrasta nettamente con l’adesione a valori tradizionali nelle aree rurali (fino all’82% in Africa)

- Divario digitale: In Africa raggiunge il +31%, in Asia il +30%, persino in Europa si attesta al +18%. Nelle aree urbane degli USA l’85% della popolazione è pienamente integrata nell’ecosistema digitale, contro il 63% delle aree rurali

- Concentrazione economica: In Nord America l’88% del PIL è generato da aree urbane che ospitano l’82% della popolazione; in Africa, pur essendo l’unico continente a maggioranza rurale (57%), l’85% del PIL proviene dalle città

Il divario tra aree rurali e metropolitane è ampio anche su temi come la mobilità privata o sostenibile, la partecipazione a eventi culturali, il plurilinguismo, l’innovazione, il benessere.

La coesione sociale mostra un divario consistente tra campagne e città, con le prime che registrano indici superiori di 11-14 punti in tutti i continenti, suggerendo che le metropoli generano reti sociali più fragili. Il ritmo di vita urbano è significativamente più accelerato che in campagna (da 19 a 27 punti), riflettendosi in tassi di solitudine più elevati nelle città del 5%.

Quasi allineato invece il dato sulla felicità (autoriportata): tra aree metropolitane e rurali sembra esserci pochissimo scarto: in Europa, Nord America e Oceania a vantaggio delle campagne, in Africa e marginalmente in Asia a vantaggio delle città (quasi che la percezione della felicità, in quanto percezione appunto, sia in fondo meno legata a fattori esterni).

Questi dati non descrivono semplicemente differenze socioeconomiche, ma testimoniano l’emergere di ecosistemi sociali distinti con valori, priorità e visioni del mondo divergenti, pur coesistendo all’interno degli stessi confini nazionali.

Come afferma Parag Khanna

“le vite di due persone qualsiasi che vivono in una città europea e in una città asiatica sono sempre più simili fra loro che non quella di ciascuna di loro rispetto ai connazionali che vivono in aree rurali“.

Assistiamo a cambiamenti rivoluzionari: l’asse dell’identità e dell’appartenenza non segue più la prossimità geografica ma l’affinità di valori, scelte e stili di vita.

Crisi dello Stato-nazione

Questa trasformazione multidimensionale sta mettendo in crisi le strutture statali tradizionali, concepite in un’epoca in cui la prossimità geografica definiva comunità relativamente omogenee.

Rana Dasgupta evidenzia che

“il sistema basato sugli stati nazionali è in crisi in tutto il mondo“

mentre Yuval Harari osserva che

“gli Stati stanno perdendo velocemente la loro indipendenza”, sempre più esposti a “trame dei mercati globali, interferenza delle aziende globali e delle ONG, e supervisione dell’opinione pubblica globale“.

Le attuali strutture di rappresentanza politica, fondate su modelli territoriali novecenteschi, non riflettono più adeguatamente le realtà socioeconomiche emergenti. Il crescente astensionismo elettorale in molte democrazie avanzate in costante aumento è sintomo di questa inadeguatezza rappresentativa.

Inadeguatezza rappresentativa

Particolarmente problematica appare la sovrarappresentazione delle aree rurali in molti sistemi elettorali, che porta a una discrepanza tra le politiche implementate dai governi e le aspirazioni delle popolazioni metropolitane.

Questa distorsione rappresentativa è evidente quando governi eletti grazie al voto conservatore delle aree rurali impongono politiche che non rispecchiano i valori e le priorità delle aree metropolitane, dove vive la maggioranza della popolazione.

Tuttavia, il problema non sta nella contrapposizione tra popolazioni urbane e rurali, ma nell’incapacità dei sistemi attuali di riconoscere e valorizzare le specificità e le necessità di entrambe, creando crescenti tensioni e delegittimazione delle istituzioni.

Connettività e nuove geografie del potere

La connettività sta ridefinendo l’organizzazione sociale in modi che trascendono i confini tradizionali. Come sottolinea Khanna, l’infrastruttura di connessione (64 milioni di km di autostrade, 750.000 km di cavi internet) supera largamente la somma delle lunghezze di tutti i confini terrestri internazionali (250.000 km), ridisegnando la geografia umana basandola sulla connettività funzionale anziché sulla prossimità fisica.

Queste nuove geografie del potere stanno generando reti transnazionali che funzionano secondo logiche che superano il concetto tradizionale di stato-nazione.

Sistemi politici integrati su scala globale

La trasformazione in corso suggerisce l’emergere di nuovi modelli di organizzazione politica che superano la logica dello stato-nazione. Queste nuove strutture non sono basate sulla contiguità territoriale e dominazione gerarchica, ma sulla connettività funzionale e interdipendenza sistemica.

Le metropoli globali e aree rurali mostrano convergenze sorprendenti nelle loro caratteristiche socioeconomiche e culturali in tutto il mondo, sebbene le seconde tendano a mantenere alcune specificità locali.

Questa osservazione apre interessanti prospettive di policy in almeno tre direzioni:

1. Policy metropolitane transnazionali – Data la somiglianza tra metropoli di diversi continenti, si potrebbero sviluppare sistemi di governance che collegano direttamente queste aree, condividendo best practices su mobilità, sostenibilità, innovazione.

2. Policy rurali contestualizzate – Riconoscendo l’unicità di ciascuna area rurale, sviluppare approcci più flessibili e adattivi alle specificità locali.

3. Policy di interconnessione – Sistemi che facilitano lo scambio di risorse e valori tra aree urbane e rurali senza imporre uniformità, valorizzando le complementarità.

Il compito principale della governance futura sarà sviluppare queste policy multilivello che riconoscono simultaneamente i pattern globali e le specificità locali.

Verso un nuovo equilibrio rappresentativo

Un nuovo modello di organizzazione sociale sta emergendo, caratterizzato da:

- Autorità distribuita: basata sulla connettività piuttosto che sulla territorialità, con sistemi decisionali a più livelli che riconoscono l’interdipendenza globale.

- Appartenenza dinamica: l’identità politica non è più legata esclusivamente alla cittadinanza statale, ma a comunità interconnesse che trascendono i confini.

- Governance flessibile: sistemi normativi adattabili che combinano standard globali con specificità locali, rispondendo alla complessità delle società contemporanee.

- Identità fluide e multiple: riconoscimento formale della pluralità di appartenenze che caratterizza l’esperienza contemporanea, superando la logica esclusiva dell’identità nazionale.

- Inclusione attiva: investimenti mirati per ridurre i divari esistenti e garantire che tutte le comunità, urbane e rurali, possano accedere alle opportunità del nuovo paradigma.

L’obiettivo non è contrapporre le diverse realtà territoriali, ma creare meccanismi di rappresentanza più equilibrati e aderenti alle trasformazioni in corso.

Le attuali disparità possono essere mitigate attraverso un modello che riconosca la pluralità degli ecosistemi socio-economici e ne valorizzi le specificità.

Il sovranismo come anacronistica Restaurazione

In questa prospettiva, il sovranismo appare come un “tentativo anacronistico di ritornare all’ancien régime”, paragonabile alla Restaurazione post-napoleonica. Come i monarchi europei del 1815 tentarono di ripristinare un ordine ormai superato dalla Rivoluzione Francese, così i sovranisti contemporanei cercano di riaffermare la centralità dello Stato-nazione in un mondo già trasformato da rivoluzioni ben più profonde.

Si tratta di un “colpo di coda delle nazioni“, un movimento reazionario che cerca di “contrastare il portato universale della rivoluzione demografica, tecnologica, scientifica, filosofica, digitale”. Come l’Impero asburgico, i cui sovrani affermavano che “i Lombardi devono dimenticare di essere italiani”, anche i sovranismi contemporanei sembrano sordi alle nuove istanze e alle trasformazioni in corso.

La necessità di un cambiamento paradigmatico

I dati raccolti evidenziano la necessità di un ripensamento fondamentale delle strutture di rappresentanza e governance. La crescente disconnessione tra istituzioni politiche e realtà socioeconomiche sta erodendo la legittimità dei sistemi democratici, come dimostra il crescente astensionismo elettorale.

È sempre più evidente la contraddizione di sistemi che, pur formalmente democratici, non rispecchiano le realtà demografiche, economiche e valoriali delle società contemporanee. I centri metropolitani, che ospitano la maggioranza della popolazione, generano la maggior parte del PIL e presentano specifici orientamenti valoriali, si trovano governati da amministrazioni che non ne rappresentano adeguatamente gli interessi e le aspirazioni.

E’ necessaria una evoluzione verso forme più aderenti alla complessità contemporanea, capaci di riconoscere e valorizzare tanto le specificità metropolitane quanto quelle rurali, senza contrapposizioni ma attraverso una rappresentanza più equilibrata e responsiva.

Un esempio pratico di evoluzione è il modello di “Governance Metropolitana Transnazionale” (GMT), dove le municipalità sviluppano strutture di coordinamento che trascendono i confini nazionali per decisioni su trasporti, ambiente e sviluppo economico.

In questo sistema, i cittadini esprimono preferenze su tre livelli: metropolitano (questioni urbane), transnazionale (politiche condivise tra metropoli con valori simili) e globale (clima, commercio, sicurezza). Parallelamente, le aree rurali sviluppano reti focalizzate sulle loro priorità: gestione del territorio, tradizioni e agricoltura sostenibile.

Come afferma Dasgupta

“le strutture politiche del Novecento affogano in un oceano fatto di deregolamentazione finanziaria, tecnologia sempre più autonoma, militanza religiosa e rivalità tra grandi potenze.”

Il mondo attende chi saprà comprendere, gestire e dare voce a questo cambiamento, non come una minaccia, ma come un’opportunità per creare società più giuste, interconnesse e capaci di adattarsi alla complessità del XXI secolo, superando le crescenti tensioni attraverso nuovi modelli di rappresentanza inclusiva e partecipativa.